更新日:2024年5月31日

- このページのまとめ

- 国家一般職は、国際的役割や国内施策の担当者として幅広い分野で働いています。

- 勤務地は本省や地方機関で異なり、転勤もあります。キャリアパスは多様で、給与や福利厚生が安定しています。

- 採用試験は地方公務員試験よりも難易度が高く、基礎能力試験と専門科目が重視されています。面接試験も重要で、専門知識と一般教養の理解が必要です。

- 国家公務員としてのキャリアはその後の仕事でも評価され、多彩なキャリアパスがあります。

- 目次

- 国家公務員の一般職とは?

- 仕事内容と使命

- 勤務地

- 昇進・キャリア

- 国家一般職の種類(採用区分)について

- 国家公務員一般職になるには?試験難易度は?

- 令和6年度(2024年度)の国家一般職(大卒程度)試験日程

- 国家公務員一般職の試験内容・配分・対策

- 国家一般職試験の難易度(倍率)

- 国家一般職の待遇面や働き方

- 給与体系

- 初任給

- 平均年収

- 勤務時間・休暇

- 国家公務員一般職として働くことのメリット

- 安定した待遇(給与・福利厚生)

- スケールの大きな仕事

- 同じ分野にかかわり続けることができる

- 総合職・専門職との違い

- 総合職

- その他専門職

- 国家公務員のキャリア

- まとめ

- \まずはここからスタート!/

- 資料を請求する

国家公務員の一般職とは?

仕事内容と使命

国家の役割は、外交や防衛といった国際社会における国家としての存立にかかわる事務や、年金制度や労災保険のように全国的に統一して定めることが望ましいもの、男女共同参画や人権問題など、全国的な視点に立って行わなければならない施策など、国が本来果たすべき役割を重点的に担うことが求められています。

その中で政策の企画及び立案などを職務とする国家総合職に対し、国家一般職は「定型的な事務をその職務とする」と受験案内に示されています。実際にどのような仕事をするのかは、本府庁なのか、地方の出先機関なのか、採用された先によって大きく異なります。本庁採用の場合、霞が関にある各府省に採用され、特定の分野についての業務を行います。その一方で出先機関の場合、労働局や法務局などで採用されます。配属先によっては窓口業務なども行います。

実際に各省庁がどのような仕事をしているのかは各省庁の採用サイトに掲載されています。

勤務地

国家一般職の行政区分の試験は、全国を9つのブロックに分けて実施され、霞ヶ関にある本府省に採用された場合には、東京で働くことになりますが、それ以外の機関の場合は、原則、ブロック全体が勤務地になります。

たとえば、北海道地域で試験を受けた場合の勤務地は北海道ですが、関東甲信越地域で試験を受けた場合には、関東地方の一都六県のほか、山梨県、新潟県、長野県が勤務地になります。ただし、転勤については各府省によって事情が異なりますので、説明会などにも参加してみると良いでしょう。国家一般職用の採用パンフレットにも、転勤についてのQ&Aが出ていますから、参考にしてみてください。最近は転勤を嫌う傾向が強いですが、転勤はさまざまな経験を積むよい機会である、とも考えられます。

昇進・キャリア

国土交通省のHPでは、国家一般職(大卒程度)職員の典型的なキャリアパスは以下のように説明されています。ます、採用直後は、本省係員として各局等の課や室などに配属された後、人事異動により、概ね2~3年のサイクルで担当業務が替わり、様々な業務に携わりながら多くの経験を積んでいきます。そして、一般的には30歳前後で係長へ昇任します。その後は、本人の努力次第で、専門官、課長補佐、課長…と昇任します。

経済産業省のパンフレットにも、キャリアパスが掲載されていますが、経済産業省の場合は、留学制度も整っているなど、非常に意欲的にスキルアップを図っていらっしゃることがわかります。

また、昇格や昇給についても上司が恣意的に決定するのではなく、人事院規則によって要件等が決められています。つまり、公正な判断がなされているということです。本人の努力によって、大きく道が開かれているといえます。

*公務員の「課長」は、一般的な民間企業の部長クラスをイメージしていただくとよいと思います。

【2024年】国家一般職の種類(採用区分)について

| 試験の区分 | 採用予定数 | ||

|---|---|---|---|

| 各地域 | 本府省 | ||

| 行 政 |

北海道地域 | 約180名 | 約770名 |

| 東北地域 | 約250名 | ||

| 関東甲信越地域 | 約660名 | ||

| 東海北陸地域 | 約330名 | ||

| 近畿地域 | 約430名 | ||

| 中国地域 | 約250名 | ||

| 四国地域 | 約140名 | ||

| 九州地域 | 約300名 | ||

| 沖縄地域 | 約70名 | ||

| デジタル・電気・電子 | 約260名 | ||

| 機械 | 約120名 | ||

| 土木 | 約390名 | ||

| 建築 | 約60名 | ||

| 物理 | 約150名 | ||

| 化学 | 約180名 | ||

| 農学 | 約190名 | ||

| 農業農村工学 | 約40名 | ||

| 林学 | 約140名 | ||

国家公務員試験 採用情報NAVI(人事院) 過去の倍率等 試験概要・日程を見る

※春の大卒程度試験において、2024年度から試験問題の出題が見直されます!受験しやすくなるチャンス!

国家公務員採用試験制度見直しについて

国家総合職試験においては法律区分、経済区分、政治国際区分、工学区分、人間科学区分等受験する専門科目に応じた試験区分があるものの、それぞれの試験区分においては、地域ごとの区分が存在せず、任官後も全国転勤となるのに対して、国家一般職は北海道、東北、関東甲信越等の採用区分ごとの採用であり、地方整備局等一部の例外を除いて、基本的に受験した地域以外への異動がありません。例えば、東北で受験すると、人事局、経済産業局、地方検察庁、労働局、法務局等の地方機関は東北地方のものだけを官庁訪問することができ、他の地域の機関には訪問できません。ただし、どの地域区分で受験した場合でも霞ヶ関の中央省庁への官庁訪問はできます。例えば、東北で受験しても、財務省や文部科学省等の官庁訪問はできるわけです。

国家公務員一般職になるには?試験難易度は?

国家公務員一般職(行政区分・大卒程度)として働くためには、まず、人事院の実施する採用試験を受けることが必要です。国家公務員の採用試験の概要は「国家公務員採用NAVI」という人事院のサイトで具体的に説明されています。

人事院が実施する1次の筆記試験は、基礎能力試験のほかに専門試験が課せられます。したがって、勉強する科目や量も、教養試験(国家一般職の基礎能力試験にあたる)だけで受験ができる地方自治体よりも多くなります。そして1次の筆記試験に合格した後には、志望する官庁を訪問して、官庁から内定をいただくことが必要になります。あわせて、人事院の実施する人物試験を受け、2次試験に合格することが必要です。

官庁訪問で内定をいただくこともたいへんですが、筆記試験の内容も、地方公務員の試験と比べる難易度が高く、かつ、しっかりと6割以上の得点を取ることも必要です。筆記試験で6割以上を得点するためには、相応の対策が必要になります。

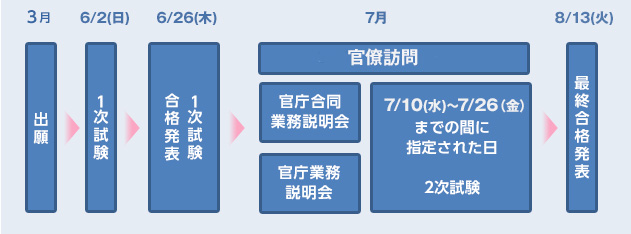

令和6年度(2024年度)の国家一般職(大卒程度)試験日程

| 項目 | 日程 |

|---|---|

| 申込受付期間 | 2024年2月22日(木)9:00~3月25日(月)受信有効 |

| 第1次試験日 | 2024年6月2日(日) |

| 第1次試験合格者発表日 | 2024年6月26日(水)9:00 |

| 第2次試験日 | 2024年7月10日(水)~7月26日(金) ※土・日曜日及び祝日等の休日は、実施しない予定 |

| 最終合格者発表日 | 2024年8月13日(火)9:00 |

国家公務員一般職の試験内容・配分・対策

【2023年】国家一般職試験の難易度(倍率)

| 試験の区分 | 倍率 | |

|---|---|---|

| 行 政 |

北海道地域 | 1.7倍 |

| 東北地域 | 2.1倍 | |

| 関東甲信越地域 | 2.8倍 | |

| 東海北陸地域 | 2.7倍 | |

| 近畿地域 | 2.8倍 | |

| 中国地域 | 1.8倍 | |

| 四国地域 | 2.1倍 | |

| 九州地域 | 2.9倍 | |

| 沖縄地域 | 2.8倍 | |

| デジタル・電気・電子 | 1.5倍 | |

| 機械 | 1.3倍 | |

| 土木 | 1.4倍 | |

| 建築 | 1.6倍 | |

| 物理 | 1.2倍 | |

| 化学 | 1.4倍 | |

| 農学 | 1.6倍 | |

| 農業農村工学 | 1.8倍 | |

| 林学 | 1.4倍 | |

| 試験種目 | 解答題数 解答時間 配点比率 |

内容 | |

|---|---|---|---|

| 第1次試験 | |||

| 基礎能力試験 (多肢選択式) |

30題 1時間50分 2/9 |

公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験

|

|

| 専門試験 (多肢選択式) |

80題出題 40題解答 3時間 4/9 |

各試験の区分に応じて必要な専門的知識などについての筆記試験

|

|

| 一般論文試験 | 1題 1時間 1/9 |

文章による表現力、課題に対する理解力などについての短い論文による筆記試験 | |

| 第2次試験 | |||

| 人物試験 | ― 2/9 |

人柄、対人的能力などについての個別面接 | |

※2023年より国家公務員試験制度が変更となっています。 国家公務員採用試験制度見直しについて

※詳細は「国家公務員試験 採用情報NAVI」をご確認ください。

基礎能力試験の重要科目は判断推理、数的推理、資料解釈からなる数的処理で全体の4割を占めます。出題レベルは民間企業の就職試験で課せられるSPIの知能問題よりかなり高いものになります。

専門科目は大学で専攻するレベルの問題が出題されます。16科目80題の中から8科目40題を自分で選択することができます。

国家一般職の試験科目では、その配点が非常に高いことが際立っています。専門試験の配点は最も大きく、4/9に相当します。他の科目と比較しても、専門試験が非常に重要な要素であることがわかります。

一方で一般論文試験の配点は低く、1/9に留まります。地方公務員試験の場合は国家一般職よりも論文試験を重要視しており、大きな違いといえるでしょう。

国家一般職の筆記試験において合格するカギは、専門試験でどれだけ高得点を獲得できるかということに尽きます。試験科目が多く専門科目の配点が高いことにより、受験しないことを選択される方もいますが、それだけで決めてしまうには勿体ないでしょう。筆記試験では必ずしも最高得点を目指す必要はなく、問題のレベルも決して高くはありません。最低限の合格基準を意識し、効率的な学習方法を選択すれば、筆記試験を突破することは十分可能です。

国家一般職の待遇面や働き方

給与体系

公務員の給与は「俸給表」で定められており、住居手当などの手当、期末・勤務手当(ボーナス)を加えた額が公務員の年収となります。公務員の民間企業で働いている従業員の給与水準と均衡させることが基本的な方針になります。

| 概要 | 金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 申込受付期間 | 323,711円 | - |

| 地域手当・ 広域異動手当 |

43,644円 |

|

| 俸給の特別調整額 | 12,655円 | 管理職手当 |

| 扶養手当 | 8,852円 | 扶養親族のある職員 |

| 住居手当 | 7,129円 | 借家・借間に居住する職員 |

| 単身赴任手当等 | 9,058円 | - |

| 合計 | 405,049円 | - |

※ボーナスは年間 4.4 月分が年間2回に分けて(6月、12 月)支給されます。

参照1:国家公務員の諸手当の概要(令和6年4月現在) 参照2:国家公務員の給与(令和5年度)初任給

国家一般職(大卒程度)の場合、地域手当の支給されない地域の初任給は182,200円になります。東京都特別区に勤務する場合、地域手当が支給され218,640円となります。その他に住居手当や通勤手当などの手当が支給されます。

平均年収

大学卒業程度の国家一般職の職員が適用される行政職俸給表(一)の場合、手当を含めた平均給与月額は407,153円です。ボーナスにあたる期末・勤務手当は年度によって変動しますが、4.5か月程度の月給が支給されるため、約600万~700万円程度が平均年収と考えられます。

勤務時間・休暇

国家一般職の勤務時間は1日7時間45分です。

また休暇については年次有給休暇が初年度から20日付与されます。その他、病気休暇、特別休暇(夏季・結婚・出産・忌引・ボランティア等)、介護休暇などがあります。

また国家公務員では育児等に関する両立支援制度も充実しています。女性の場合と産前産後休暇や育児休業、子が小学校に就学するまで育児時短勤務が可能です。また男性の場合でも配偶者出産休暇や育児参加のための休暇が用意されています。

国家公務員一般職として働くことのメリット

安定した待遇(給与・福利厚生)

国家公務員の給与を実質的に決定している人事院勧告は、前述したように民間企業の従業員との均衡を基準になされています。皆様の中には新卒のとして公務員に採用された場合、民間企業と比べて給与が低いと思う人がいるかもしれません。しかし、公務員の場合は経験を重ねるごとに給与がほぼ直線的に上昇していくため、40歳になったときは公務員と民間企業では給与の額に倍程度の開きが生じている可能性もあるのです。

また、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)では、子が1歳に達するまでの間、育児休業が取得できることが定められていますが*1、国家公務員では子が3歳に達する日まで、育児休業が認められています。また、残業が多いとも言われている国家公務員ですが、近年ではワークライフバランスの実現に向けた取り組みも行っています。

*1 保育所に入所できないなどの理由がある場合には、2歳までの延長ができます。

スケールの大きな仕事

国家公務員の仕事はスケールが大きな仕事に携われるのが魅力です。さらに国家公務員の仕事は国内にとどまりません。環境問題やエネルギー問題、食糧問題、安全保障といった世界規模の課題に取り組むという、本当にスケールの大きな仕事に関与することができます。本府省での勤務なのか、地方の出先機関での勤務なのか、また本府省によっても一般職で採用された方の仕事内容は異なりますが、経済産業省では一般職で採用された方も、国際的な会議に出席するなどの活躍をされています。

2019年の国家一般職の採用パンフレットでは、国家公務員の方々が、「所属する府省の施策や行政サービスに携わることを通じて国民や社会に奉仕している、仕事を任され挑戦を通じて成長できていると実感しながら職務を遂行している」という意識を持っていることが人事院の調査でわかったと記されています。こうしたことも国家公務員として働くことの大きな魅力です。

同じ分野にかかわり続けることができる

地方自治体で働く公務員は、総務・人事・調達という管理部門はもちろん、災害対策、子育て支援、高齢者福祉、障害者福祉、町並み整備、道路や公園等の維持管理など、ゼネラリストとしてさまざまな仕事に従事しますが、国家公務員は、採用された府庁やその出先機関において、その役割・目的の中で業務に従事します。もちろん、本省勤務の場合には、異動によって仕事内容が変わったり、自治体への出向などを経験することもありますが、大きな視点で見れば、一つの分野で経験を積みながら、国民の豊かな暮らしの実現のために働くことができます。

特に国家一般職で採用が多い地方法務局や地方検察庁、出入国在留管理局、税関、地方整備局、労働局などの出先機関では、そこで必要とされる専門知識や文書起案能力など仕事に必要な能力を、研修や経験によって身に付けることができます。仕事を通じて専門的な知識を深め、自分の能力を高められる職場と言えます。

総合職・専門職との違い

総合職

国家一般職の場合、地方の出先機関に採用された場合には、国家としての業務のうち、定型的な事務を実施していくということは比較的想像しやすいと思いますが、本府省に採用された場合には、どうでしょうか?

農林水産省では、「総合職は幹部候補生として、2~3年のジョブローテーションで幅広い経験を積む中で、我が国の農林水産業のあり方をデザインし、政策の企画・立案業務を行うとともに、組織のマネジメントに携わることも期待」されている一方、一般職は「本省及び地方農政局等において政策の実施段階に関わるほか、組織を円滑に運営するための事務に携わることにより、その分野のプロフェッショナルとして成長していくことを期待」されています。ただ、本府庁によっては、一般職としての採用であっても、本人の意欲や能力次第で、総合職と同様の仕事に従事するところもあります。関心のあるところの説明会などには、どんどん参加してみましょう。

その他専門職

国家専門職は国税専門官・裁判所職員・労働基準監督官など複数あり、1つの分野を極めるスペシャリストです。

国税専門官であれば税金のスペシャリストとなり、裁判所職員になれば裁判官の片腕として裁判所業務を極めていくことになります。自分の専門分野に一生携われるのが魅力の一つです。そして、国税専門官としてある一定年数勤務をすると税理士試験科目の免除資格が得ることができたり、また裁判所事務官は内部試験により簡易裁判所判事の資格が得られるなど、長年勤務をすると資格が得られることができます。

国家公務員のキャリア

国家公務員として働いていく中でも、さまざまな事情によって退職される方もいらっしゃいます。しかし、国家公務員として働いていたというキャリアは、その後の仕事においても大きく評価され、民間企業から民間企業への転職とは異なるステップアップをすることも可能です。それだけ、社会一般では、国家公務員に対する信頼(能力や人間性などに対する信頼)は絶大です。

まとめ

日本のため、世界のため、人のため、に働きたい、という大きな志をもっている方は、ぜひ、国家公務員となって働くという選択をしてください。試験の難易度は高いですが、それを超えた先には大きなやりがいが待っています。明確に国家公務員として○○省庁で働きたい、という目標を持っている方は、みなさん、その夢をかなえているように思います。しかし、自分自身の大きな夢をかなえるためには、試験を突破し面接を突破することが必要です。そうした試験を突破し、面接を突破するためには、何よりも情報が必要です。合格のために何が必要なのか、何をするべきなのか、何が求められているのか、長年の経験、受講生さんからの情報が蓄積されている予備校の活用が有効です。

私が合格・内定を獲得できた理由

- 高橋 瑠夏さん

【大学名】成蹊大学 在学中

【最終合格先】国家一般職、国税専門官、裁判所職員、特別区 - 充実したサポートと予備校の友人たちのおかげ

LECに入って良かったと思うことの一つが担任相談・合格者相談、面接マスター等の充実したサポート体制です。自分で調べてみても分からないことが多く、公務員試験を受けた人も身近にはいなかったので、情報が足りませんでした。しかし、分からないことをそのままにせず、すぐに誰かに相談できる環境があったことはとても大きかったと感じます。また、面接対策では面接マスターで本番を想定した面接練習ができ、予備校で知り合った友人とも繰り返し面接練習ができたおかげで、一次試験合格後も充実した時間を過ごすことができました。

- 監修者:LEC実力派の講師陣

- LECは公務員試験の指導実績30年以上!

公務員試験を知りつくしたプロ!LEC講師陣が全国で公務員を目指す受験生のために丁寧に指導。

経験豊富な受験指導のプロが受験生の疑問や悩み・不安を解消し、最終合格・内定まで、完全サポートしていきます。

合格に導く実力の講師陣