更新日:2024年10月11日

国家公務員とは?

国家公務員とは地方公共団体でなく、日本という国に採用される公務員です。

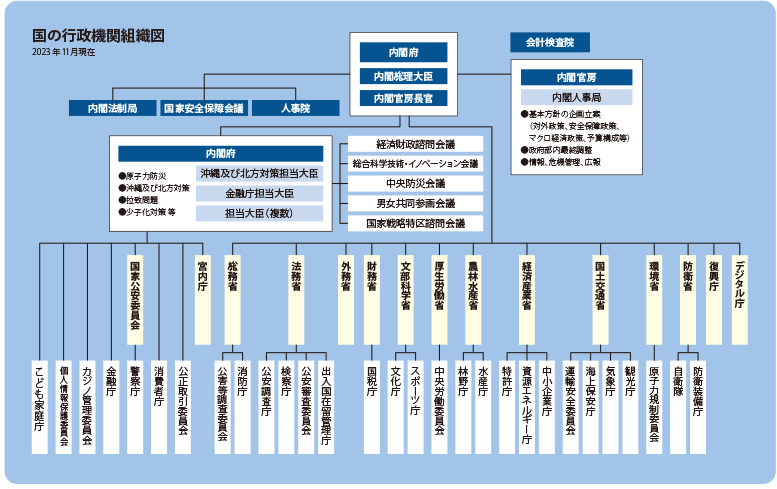

日本国憲法は三権分立制を採用しており、国家機関として、国会、内閣、最高裁判所という3つの機関があるので、それぞれが採用する立法職、行政職、司法職の国家公務員がいます。

立法職としては、衆議院事務局、参議院事務局、衆議院法制局、参議院法制局、国立国会図書館の職員がいます。立法職は採用数が極端に少ないので通常の国家公務員試験と異なり、倍率が100倍など極端に高くなることも珍しくありませんが、きちんとした準備をすれば合格も不可能ではありません。

司法職としては、裁判所事務官と家庭裁判所調査官がいます。裁判所事務官は裁判所で事務をする傍ら、裁判官と協力して法廷の運営などをします。家庭裁判所調査官は家庭裁判所や鑑別所で非行少年と面談をしてその処遇を決定するための資料を収集し、家庭裁判所裁判官などに提供していく仕事です。

最後に広義の行政職は内閣を頂点とする行政機関で働く公務員です。総合職と一般職があって、総合職は全国転勤ですが、一般職は関東甲信越や近畿など行政区分別の採用でその区域外への異動は基本的にありません。一般職はさらに中層省庁の仕事と出先機関の仕事があり、出先機関の中でたとえば東京地検、東京労働局、東京法務局などは基本的に都外への異動はありません。

- \まずはここからスタート!/

- 資料を請求する

国家公務員の職種ごとの仕事内容・必要な能力・昇進/キャリア

1府12省庁の職員

国家公務員には、地方検察庁や法務局、労働局などの出先機関の仕事に対して、霞ヶ関の1府12省庁の仕事があります。出先機関の本部なので本省庁と呼ばれたりもします。内閣府、復興庁、防衛省、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省がこれに当ります。出先機関の仕事が実に多様な仕事であるのに対して、この本省庁は異なる官庁でも比較的似通っています。大事な仕事は議会対応や予算組み放逸案の作成などです。一般に出先よりも残業時間が長く、残業代も100%支払われるとは限りません。ただし、この点はどの官庁で働くかで若干違ってきます。

国家総合職

総合職は一般的にキャリア官僚と呼ばれ、幹部候補として中央省庁で勤務します。職務の内容は政策の企画・立案・調査、法律の制定や改廃など極めて高度な内容であり、まさに国家を背負って立つ国家公務員です。

国家一般職

一般職は各省庁や地方支分部局に配属され、幅広い行政業務を担当します。主に事務系や技術系の職種があり、行政機構の基盤を支える重要な役割を担っています。また、国民に直接関わる業務も多く、公共の利益を守るための仕事が中心です。

国税専門官

国税専門官の仕事をひとことでいえば、税に関するスペシャリスト中のスペシャリストです。

国税局や税務署で、法律・経済・会計等の専門知識を活かして国税調査官、国税徴収官、国税査察官といった職種に分かれて活躍します。

財務専門官

財務専門官の仕事はひとことでいうと国有財産の管理運営を行う仕事です。

財務局、財務省、金融庁等の本省庁と地域の双方という広い舞台で活躍し、その架け橋となる仕事です。大要、①国有財産活用、②予算執行調査、③財政投融資資金活用、④地域金融機関の検査・監督、⑤その他という5つの仕事があります。

労働基準監督官

労働基準監督官は、労働局や労働基準監督署に勤務します。労働基準関係法令に基づいて、様々な職場に立ち入り、法に定める基準を事業主に守っていただくよう、必要な指導を行い、労働条件の確保・向上と働く人の安全や健康の確保を図ることが任務とされています。

外務省専門職員

外務専門職で採用された職員は、自分が担当するある特定の国のスペシャリストとなることが期待されます。その国に精通して、各国を歴任するキャリアをサポートするのが主要な仕事です。

裁判所職員

裁判所職員は職種が大きく裁判所事務官、家庭裁判所調査官に分かれます。

まず、裁判所事務官は、各裁判所の裁判部や事務局に配置されます。裁判部では、裁判所書記官のもとで裁判事務に携わり、事務局では総務課、人事課、会計課等で事務全般に携わります。

家庭裁判所調査官は、離婚など夫婦や親族間の争いなど家庭に関する問題や、非行を起こした少年の問題解決に役立つ調査や調整を行います。

法務省専門職員(人間科学)

法務省専門職員は、法務省における人間科学の知識が必要な官職に従事する職員で、矯正心理専門職区分、法務教官区分、保護観察官区分の3区分があります。

- <矯正心理専門職>

法務技官として少年鑑別所や刑事施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所)などに勤務し、様々な心理検査を行い犯罪に至った原因や今後の改善指導やカウンセリングを行います。 - <法務教官>

少年院や少年鑑別所などに勤務する専門職員です。幅広い視野と専門的な知識をもって、少年たちの個性や能力を伸ばし、健全な社会人として社会復帰させるために、指導・教育を行います。 - <保護観察官>

地方更生保護委員会事務局と保護観察所にて業務を行います。少年院に収容されている人々の仮釈放・仮退院の適否等について調査するなどの仕事があります。

防衛省専門職員

防衛省専門職員は、防衛省に所属し、高い語学力とグローバルな視野という高度な専門性も兼ね備えたスペシャリストです。本省内部部局や陸海空の自衛隊、情報本部で日本の安全保障を支える仕事に携わります。

国立国会図書館

国会と同じ立法府に属する国立国会図書館に所属する職員が国立国会図書館職員です。国立国会図書館は、議員の調査研究に質するために設置されており、主な役割は1.国会活動の補佐 2.資料・情報の収集・保存 3.情報資源の利用提供とされています。

衆議院/参議院事務局

衆参両議院内の事務を担当します。主な業務としては、資料作成や関係者との連絡調整などの円滑に運営するための仕事に従事します。その他、議員立法の立案起草のための調査や議員秘書に関する業務や広報などもあります。

国家公務員の年収は?

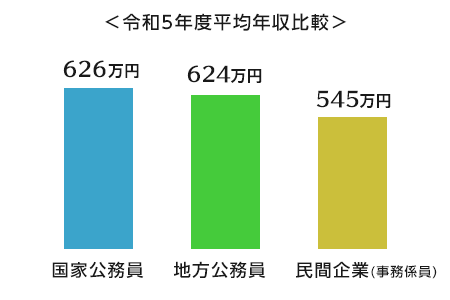

民間企業は業績や経済動向に大きく左右されやすく、いまだ男女で差がありますが、公務員は平均年収600万円台で推移しており年収は民間に比べて高い水準となっています。

また、人事院による初任給例では、大卒程度本府省採用の場合、総合職試験採用者で約250,000円、一般職試験採用者で約243,000円です。

- 参照

- ※参照:人事院 令和5年 国家公務員給与等実態調査

- ※参照:総務省 令和5年 地方公務員給与実態調査結果

- ※参照:政府統計データ 職種別民間給与実態調査

- ※参照:人事院 国家公務員の紹介(公務員試験採用情報NAVI)

国家公務員になるには?(大卒の場合)

国家公務員の採用試験では1次試験に択一試験や論文試験、2次試験では面接が実施されます。総合職の場合は記述式試験も実施されます。また国家公務員になるには官庁訪問をして内定を取得する必要があります。

国家総合職試験の受験資格・試験科目・日程

国家総合職は、例年3月中旬に第1次試験が実施され6月上旬に最終合格発表がされます。その後6月中旬より官庁訪問が行われ内々定を獲得します。

主な試験内容は、第1次試験は筆記試験で基礎能力試験と専門試験(択一式)が実施され、第2次試験で専門試験(記述式)と面接試験が行われ判定されます。国家総合職は英語試験の点数によって加点されるため、TOEICなどの語学系の対策もされることをおすすめします。

国家一般職試験の受験資格・試験科目・日程

国家一般職は例年6月上旬に第1次試験が実施され8月中旬に最終合格発表がされます。1次試験合格発表から最終合格までの期間で官庁訪問が行われるため、志望官庁研究など早めの準備が必要です。

主な試験内容は、第1次試験は筆記試験で基礎能力試験と専門試験(択一式)が実施され、第2次試験で面接試験が行われ判定されます。

官庁訪問

国家公務員試験では、総合職でも一般職でも、人事院主催の試験に合格するほかに、官庁訪問をして内定を取得する必要があります。つまり、国家公務員になるためには大きく2種類の面接を突破しなければならないということになります。国家総合職と一般職の試験に合格すると5年間官庁訪問ができる資格が得られます。つまり、これらの試験は期間限定の一種の資格試験といえます。ただし、官庁訪問のやり方は、総合職と一般職ではかなり異なります。

総合職の場合官庁訪問は人事院試験の最終合格発表後に実施されます。現時点では4クール制、つまり、最終的に内定を取得するためには一つの官庁を基本的には4日程訪問することになります。日程設定の関係で官庁訪問スタート時には3省庁訪問できるようになっており、クールが進むに従って特定の省庁に絞り込んでいく形になります。官庁訪問で問われることはもっぱらなぜその省庁なのかということとなぜキャリアなのかという点です。面接の形態も個別面接から集団討論まで様々です。

これに対して、一般職の場合は日程調整の都合上一次試験合格発表後、最終発表前に官庁訪問が実施されることがあります。官庁訪問のスケジュールについても総合職のようにシステム化されておらず、人気省庁では確実に訪問できるのは1庁ということになります。

その他専門職について

国税専門官、財務専門官、労働基準監督官など国家専門職の試験も国家総合職や一般職と同様、人事院主催の試験ですが総合職や一般職とは別日程なのでこれらの試験と併願することが可能です。例年、国家一般職試験の一週間前に実施されます。 試験の内容は基本的に国家一般職と似ていて、一次の筆記試験と二次の人事院面接があります。国家専門職試験の一次試験はすべて同一日程で実施され、基礎能力試験の内容は共通です。出題科目は国家総合職や一般職と同様で、基礎能力試験と専門試験が多肢選択式で行われます。

| 国税専門官 | 【必須科目】民法・商法、会計学 【選択科目】憲法・行政法、経済学、政治学など9科目 |

|---|---|

| 財務専門官 | 【必須科目】憲法・行政法、経済学・財政学・経済事情 【選択科目】民法・商法、統計学、政治学・社会学など8科目 |

| 労働基準監督官A | 【必須科目】労働法、労働事情 【選択科目】憲法、経済学、社会学など7科目 |

大卒・院卒以外で国家公務員になるには?

高卒

高卒者試験においても大卒者試験と同様、一般職試験と税務職員試験、刑務官採用試験、入国警備官採用試験などのいわば専門職の試験があります。高卒者試験は高等学校等を卒業した日の翌日からの経過年数等によって、受験できる試験が異なります。たとえば、一般職試験では、試験実施年度の4月1日時点において、高等学校等を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者であるか、試験実施年度末の3月までに高等学校等を卒業する見込みの者、または人事院がこれと同等と認める者に受験資格が認められます。

一次試験は、行政区分では、多肢選択式の基礎能力試験、多肢選択式の適性試験、作文試験、技術区分等ではこれに多肢選択式の専門試験が加わります。つまり、大卒程度試験と異なり、行政区分では多肢選択式の専門試験が課されません。基礎能力試験だけとなります。基礎能力試験の出題種目は基本的には大学入試のセンター試験と同一ですが、大学入試にはない数的処理、つまり算数数学を使ったクイズのような問題等が加わります。また、大卒程度の試験と共通の種目である社会科学、人文科学、自然科学についても出題範囲は大体同じですが、より基本的な知識のみが出題されます。

社会人(経験者採用試験)

国家公務員としての社会人試験として、まず、経験者採用試験の係長級試験があります。従来、地方公務員試験で行われてきた社会人試験の国家公務員版です。任官当初より人間関係や組織間の調整能力が必要とされる中間管理職の職務に就くことが想定された、いわば、「即戦力」なる人材の採用を目的とした試験です。受験資格についても、大卒程度試験などとは異なり、試験実施年度の4月1日時点において、大学を卒業した日、または大学院を修了した日のうち最も古い日から起算して2年を経過した者などが要件とされます。地方公務員の社会人試験のように民間企業等の職務経験4年とか5年などの厳格な要件が課されていないのが特徴です。試験種目としては、大卒程度の国家一般職試験などと同様の多肢選択式により基礎能力試験に加え、経験者論文試験が課されます。この論文試験は、大卒程度試験で課される課題論文試験とは異なり、前職において発揮したスキルとそれを任官後の職務にどう活かすかが問われる作文試験です。この係長級試験はかつてよりは採用数が増えてきたとはいえ、採用数の点でまだまだ狭き門です。これに対して、最近同様の試験種目で国税専門官が相当数採用されるようになってきているので、狙い目といえるでしょう。

国家公務員試験の合格勉強法

国家公務員試験と一言で言っても、試験科目は様々です。例えば同じ人事院が管轄している国家公務員一般職と国税専門官等国家専門職でも科目が異なります。更に、最高裁判所が管轄している裁判所事務官試験や衆議院・参議院等の立法職ともなればなおさらです。これらの国家公務員試験はいわゆる基礎能力試験はほぼ共通なのですが、専門科目が異なるのです。これらをできるだけ広く併願するための戦略としては、これらの中でも平均的な科目・出題数である。国家一般職試験対策を先行させるのが効率的だといえるでしょう。

国家一般職の人事院試験には基礎能力と専門科目の択一式試験と教養論文試験、そして面接試験がありますが、まずは択一式試験対策です。現代文と英文の問題を一日一問ずつ解くことをルーチンとし、まずは、数的処理の学習から始めるとよいでしょう。数的処理の各テーマの基本的なテクニックを習得したら、一日一時間半ほど数的処理の演習を継続しつつ、憲法・民法・行政法などの法律科目か、ミクロ・マクロなどの経済を学習するとよいでしょう。できれば受験前年の年末までに、これら数的処理、経済、法律科目を一通り終わらせるとその後の学習が楽になります。

まとめ

国家公務員の仕事やキャリア、採用区分や職種による違いなどを解説してきました。国家公務員は比較的年収が高く、また公務員として安定した職種で社会的地位も高いため、採用試験の難易度が高すぎるのでは、と思われがちですが、しっかりと対策を行うことで十分合格できる試験です。自分が国家公務員に向いているかも、と少しでも思うことがあれば、チャレンジしてみるのもよいでしょう。LECは公務員試験に挑むあなたを全力でサポートします。ぜひ一度、お気軽にLEC本校にご相談にお越しください。