2023�N�x���������� �Y�o���I���I

���N��LEC�������͎��Ŏ��グ����肪�I�����܂����I

���̓I�����ɂ��Ă͈ȉ��̊�œI�����ǂ����f���Čf�ڂ����Ă���܂��B

���������E�E�{������5�̎��̂���2�ȏオ�ALEC�̖͎���1�̐ݖ���ł̎��Ɠ������e�ł��邱�ƁB

�v�Z����E�E�E�E�v�Z�̑O��ƂȂ�v�f�A�v�Z���A�Ƃ��ėv�������ŏI�̐��l�̖��̂���v���Ă��邱�ƁB

����2023�N�i�ߘa�ܔN�j�{�������^����LEC�͎��E����

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���ƈ�ʐE�i�呲���x�j ������(�s���j

- №20

-

���Ɣ����@��2���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A����ɏƂ炵�A�ł��Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

- �~

���Ɣ����@��2���1���ɂ������̉c�����̐ݒu���͊Ǘ������r�Ƃ́A�c�������ʏ�L���ׂ����S���������Ă��邱�Ƃ������A����Ɋ�Â����y�ь����c�̂̔����ӔC���F�߂��邽�߂ɂ́A���̉ߎ��ɂ����S���������Ă������Ƃ��K�v�ł���B - �~

���H�Ǘ��҂́A���H���펞�ǍD�ȏ�Ԃɕۂ悤�Ɉێ����A�C�U����`�������A�̏�Ԃ����H��ɒ����ԕ��u����Ă������Ƃɂ�莖�̂����������ꍇ�ɂ́A���u�ɋN�����Ĕ����������Q�͐����u�҂̐ӔC�ł����āA���H�Ǘ��҂́A���H���펞�������ĉ��}�̎��ԂɑΏ�������Ŏ��̐����Ƃ炸�ɉ��瓹�H�̈��S����ێ�����[�u���Ƃ��Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A�ӔC��Ȃ��B - ��

�����C�͐얔�͉��C�̕s�\���ȉ͐�̈��S���Ƃ��ẮA�͐�̊Ǘ��ɓ��݂��鏔����̉��ň�ʂɎ{�s����Ă����������Ƃɂ��͐�̉��C�A�����̉ߒ��ɑΉ�����ߓn�I�Ȉ��S���������đ���A�͐�Ǘ��ɂ��Ă����r�̗L���́A������̉��ł̓���E���K�͂̉͐�̊Ǘ��̈�ʐ����y�юЉ�ʔO�ɏƂ炵�Đ��F��������S��������Ă��邩�ǂ�������Ƃ��Ĕ��f���ׂ��ł���B - �~

�������w�Z�̍Z��J�����ɁA�c�����A�e�j�X�̐R����ɏ�������A�{���̗p�@�ɔ����ĐR����̌㕔����~��悤�Ƃ������߂ɐR���䂪�|��A���̉��~���ƂȂ��Ď��S�����ꍇ�A���Y�R���䂪�{���̗p�@�ɏ]������댯�͂Ȃ������Ƃ��Ă��A�c�����ُ�ȍs���ɏo�Ď������̂���������\�������邱�Ƃ͒ʏ�\��������Ƃ���ł��邩��A���Y�R����̐ݒu�Ǘ��҂͍��Ɣ����@��2���1������̑��Q�����ӔC���B

- �~

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

�g���C�A���͎��@��1��@������i�s���j

- №7

-

���Ɣ����@2���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A����ɏƂ炵�A�Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

- �~

���Ɣ����@2��1���ɂ������̉c�����̐ݒu���͊Ǘ������r�Ƃ́A�c�������ʏ�L���ׂ����S���������Ă��邱�Ƃ��������A����Ɋ�Â������ӔC�ɂ��ẮA���̐ݒu���͊Ǘ��ɂ����鍑���͌����c�̂̉ߎ��̑��݂�K�v�Ƃ���B - �~

���H�̈��S���������@�����Ԃœ��H��Ɍ̏�Ԃ�87���ԕ��u����Ă����̂ɁA���H�Ǘ��҂������m�炸�A���H�̈��S�ێ��̂��߂ɕK�v�ȑ[�u���u���Ă��Ȃ������ꍇ�A���ʔ����̗\���\���y�щ���\���͂Ȃ����߁A���H�Ǘ��҂ɑ��đ��Q�����𐿋����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B - �~

�����C�ł���͐�̊Ǘ��ɂ��Ă����r�̗L���́A�͐�Ǘ��ɂ���������I�A�Z�p�I�y�юЉ�I������̉��ɂ����Ă��ߓn�I�Ȉ��S���ł͑��肸�A�ʏ�\�z�����ЊQ�ɑ�����S��������Ă���ƔF�߂��邩�ǂ�������ƂȂ�B - ��

�c�����A�������w�Z�̃e�j�X�R�[�g�̐R����ɏ���A���̌㕔����~��悤�Ƃ������߂ɓ]�|�����R����̉��~���ɂȂ��Ď��S�����ꍇ�ɂ����āA���Y�R����͒ʏ�̗p�@�ɏ]���Ďg�p�������A�]�|�̊댯���Ȃ��A���Y�c���̍s�������Y�R����̐ݒu�Ǘ��҂̒ʏ�\�z�����Ȃ��ُ�Ȃ��̂ł������Ƃ��������W�̉��ł́A���Y�R����̐ݒu�Ǘ��҂͑��Q�����ӔC��Ȃ��B

- �~

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���Ƒ����E�i�呲���x�j�@������i�o�ϋ敪�j�@

- №38

-

�o�c�헪�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�ł��Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

- ��

�K�͂̌o�ςƌo�����ʁi�o���Ȑ����ʁj�́A���Ɗ����̊g��ɔ�����p�̒ቺ��������_�ł͋��ʂ�����̂́A�T�O��͗��҂���ʂł���B�K�͂̌o�ςƂ́A���莞�_�ł̐��i���̐��Y�E�̔��̋K�͂��傫���قǁA���̎��_�ł̒P�ʓ������p���Ⴍ�Ȃ邱�Ƃł���B����ɑ��āA�o�����ʂƂ́A���i���̗ݐϐ��Y�ʂ̑����ɉ����ĒP�ʓ������p���ቺ���邱�Ƃł���B - �~

�C�m�x�[�V�����̕��y�v���Z�X����������E.M.���W���[�Y�́A�C�m�x�[�V�����̗̍p�҂��A�̗p�������������ɁA���������̗p�ҁA�C�m�x�[�^�[�i�v�V�I�̗p�ҁj�A�̗p�x�؎҂̎O�ɕ��ނ����B���̂����A�S�̂ɑ���䗦���ł��傫���̂́A�����߂�Ƃ����C�m�x�[�^�[�ł���B�C�m�x�[�^�[�͎��͂̐l�X�ɋ����e���͂�L���邱�Ƃ���A�u�I�s�j�I�����[�_�[�v�Ƃ��Ă�A���y�̌�������Ƃ����Ă���B - �~

�ƊE�̍\�����́i�t�@�C�u�E�t�H�[�X���́j�ɂ��ƁA����ƊE�ɂ����ĎQ����ǂ��Ⴂ�ꍇ�ɂ́A�V�K�Q����Ƃ��������āA���Y�ƊE�̐��������㏸���邱�Ƃɂ���āA�\�z�������v���i���v���j���㏸����Ƃ����B����ɑ��āA�ޏo��ǂ��Ⴂ�ꍇ�ɂ́A���Y�ƊE����P�ނ����Ƃ��������āA���Y�ƊE�̐��������ቺ���邱�Ƃɂ���āA�\�z�������v�����ቺ����Ƃ����B

- ��

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���Ƒ����E����L�q���J�͎��@�o�ρ@������

- №38

-

�o�c�헪�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

- �~

�o�����ʂ́A�K�͂̌o�ϐ��Ƃ��Ă�Ă���AH.I.�A���]�t�ɂ���Ĕ������ꂽ�B�o�����ʂɊ�Â��Čo�c�헪���ƁA�N�Ԃ̐��Y�ʂ�2�{�ɑ��₷���Ƃ��ł���ΒP�ʓ������p��������������邱�ƂɂȂ�B���̂Ƃ���A�A���]�t�́A�������i�̎s��V�F�A���g�傷��헪���d�����A�V���i���J������悤�ȑ��p���헪������ʂɈʒu�Â��Ă����B - ��

E.M.���W���[�Y�́A�V�K���i�̗̍p�҂��̗p�̎����ɉ����āA�̗p���������ɁA�v�V�I�̗p�ҁA���������̗p�ҁA�O�������̗p�ҁA��������̗p�ҁA�̗p�x���҂�5�ɋ敪�����B�ł������������v�V�I�̗p�҂́A�D��S�������ŁA���ʂ̐l�X�Ƃ͉��l�ς��傫���Ⴄ���Ƃ���A�����̗p�҂̑I�������E����悤�ȃI�s�j�I�����[�_�[�ɂ͂Ȃ�Ȃ��X���ɂ���B - �~

M.E.�|�[�^�[�̃t�@�C�u�E�t�H�[�X�E���f���ł́A���[�_�[�A�`�������W���[�A�t�H�����[�A�C�~�e�[�^�[�A�j�b�`���[�̂T�Ƀ��C�o���̎�ނ����ނ����B���̂����A���[�_�[����̋��ЂɑR���邽�߂ɂ́A���j�[�N�ō��ʉ����ꂽ���i�𓊓����鐻�i���ʉ��헪���L���ł���B�܂��A�t�H�����[����̋��ЂɑR���邽�߂ɂ́A�R�X�g���[�_�[�V�b�v�헪���L���ł���B

- �~

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���ʋ�T�ށi��ʕ����j�@������i�����j�@

- №30

-

���̎��́A����GDP��Y�A�S�v�f���Y����A�A���{�X�g�b�N��K�A�J�������ʂ�L�Ƃ��āA�R�u���_�O���X�^���Y���ŕ\�������̂ł���B�S�v�f���Y���̐������A���{�X�g�b�N�̐������y�јJ�������ʂ̐��������������3���ł���Ƃ��A����GDP�̐������Ƃ��āA�Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

Y �� A�j0.3L0.7

�y�I�������z

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

�������ʋ�T�ޑ���L�q���J�͎��@������

- №30

-

����o�ς̐��Y�����AY��AK��L1�|���̂悤�ɕ\����Ă���B�����ŁAY�͐��Y�ʁAA�͑S�v�f���Y���AK�����{�ʁAL���J���ʂ�\���B���̂Ƃ��A�J�����z����80���ł���Ƃ���B���{�̐�������5���A�J���̐�������2���A�S�v�f���Y���̐�������6���Ƃ���ƁA���̌o�ς̌o�ϐ������͂�����ɂȂ邩�B

�y�I�������z

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���ʋ�T�ށi��ʕ����j�@������i�����j�@

- №1

-

���{�����@�ɂ�����v���C�o�V�[�̌����Ɋւ���L�q�Ƃ��āA�ō��ٔ����̔���ɏƂ炵�āA�Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

- �~

���l���A���̏����Ȃ��ɁA�݂���ɂ��̗e�e�E�p�Ԃ��B�e����Ȃ����R��L����̂ŁA�x�@���ɂ��l�̗e�e�E�p�Ԃ̎ʐ^�B�e���A���ɔƍ߂��s���A���́A�s��ꂽ�̂��Ԃ��Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�ŁA�؋��ۑS�̕K�v���y�ыً}��������A��ʓI�ɋ��e�������x���Ȃ������ȕ��@�ōs����Ƃ��Ă��A�{�l�̓��ӂ��Ȃ��A�܂��ٔ����̗ߏȂ��Ƃ��͋�����Ȃ��Ƃ����B - �~

��w���u����̎�Î҂Ƃ��ĎQ���҂���ۂɎ��W�����Q���\���҂̊w�Дԍ��A�����A�Z���y�ѓd�b�ԍ��́A��w���l���ʓ����s�����߂̒P���ȏ��ł����āA���̐�����A���҂ɒm��ꂽ���Ȃ��Ɗ�������x���Ⴂ���̂ł��邽�߁A��w�������̌l�����Q���\���҂ɖ��f�Ōx�@�ɊJ�������Ƃ��Ă��A�v���C�o�V�[�̐N�Q�ɂ͓�����Ȃ��Ƃ����B - �~

�s���@�ւ��Z����{�䒠�l�b�g���[�N�V�X�e���ɂ��Z���̖{�l�m�F�����Ǘ��A���p������s�ׂ́A�l�Ɋւ�������݂���ɑ�O�҂ɊJ�����͌��\������̂ł͂Ȃ����A���Y�l������ɓ��ӂ��Ă��Ȃ���A���Ȃ̃v���C�o�V�[�ɂ��������̎戵���ɂ��Ď��Ȍ��肷�錠���Ȃ������v����@�ɐN�Q������̂ł���Ƃ����B

- �~

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

�n���㋉�E���ƈ�ʐE������J�͎��@��1��@������

- №5

-

���@��13 ���Ɋւ���A�`�I�̋L�q�̂����A�Ó��Ȃ��݂̂̂�S�ċ����Ă���̂͂ǂꂩ�B�������A�����̂�����͔̂���̌����ɂ��B

- �A.��

�l�̎�������̎��R�Ƃ��āA���l�����̏����Ȃ��ɂ݂���ɂ��̗e�e�A�p�Ԃ��B�e����Ȃ����R��L���邪�A���ɔƍ߂��s���������͍s��ꂽ�̂��Ԃ��Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�ł����āA�؋��ۑS�̕K�v���y�ыً}��������A���̎B�e����ʓI�ɋ��e�������x���Ȃ������ȕ��@�������čs�Ȃ���Ƃ��́A�x�@���ɂ��l�̗e�e���̎ʐ^�B�e�͋��e�����B - �G.�~

��w���u����̎�Î҂Ƃ��āA�w������Q���҂���ۂɎ��W�����Q���\���҂̊w�Дԍ��y�ю������Q���\���҂ɖ��f�Ōx�@�ɊJ�������s�ׂ́A�铽�����ׂ��K�v�����������ł͂Ȃ�����A�Q���\���҂̃v���C�o�V�[��N�Q������̂Ƃ��ĕs�@�s�ׂ��\�����邱�Ƃ͂Ȃ��B - �C.��

�Z����{�䒠�l�b�g���[�N�V�X�e���ɂ��s���@�ւ��Z���̖{�l�m�F�������W�A�Ǘ����͗��p����s�ׂ́A���Y�Z��������ɓ��ӂ��Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��A���@13���̕ۏႷ��l�Ɋւ�������݂���ɑ�O�҂ɊJ�����͌��\����Ȃ����R��N�Q������̂ł͂Ȃ��B

- �A.��

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���ʋ�T�ށi��ʕ����j�@������i�����j

- №24

-

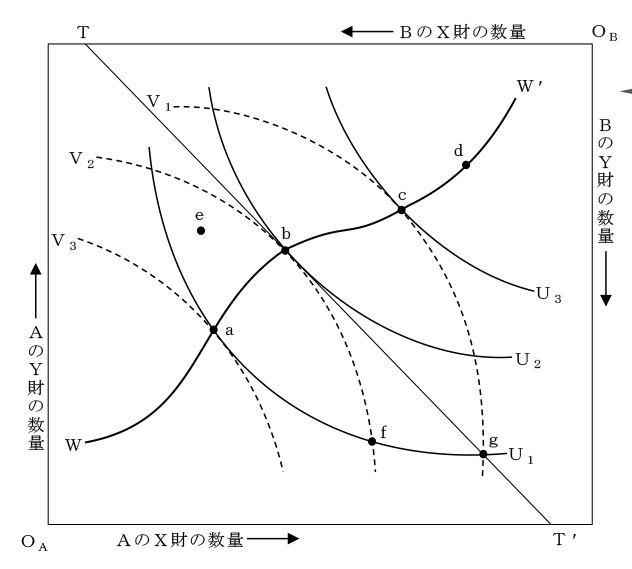

���̐}�́A2�l�̏����A�AB��X���AY����2�̍�����Ȃ�����o�ς̃G�b�W���[�X�̃{�b�N�X�E�_�C�A�O�����ł���B�}�ɂ����āA�����Əc���̒����́A���ꂼ��X���AY���̑S�̗ʂ�\���B�}����U1�AU2�AU3�͏����A�̖����ʋȐ��AV1�AV2�AV3�͏����B�̖����ʋȐ��AWW�f�͌_��Ȑ��ATT�f�͗\�Z������Ag�_�͏���҂̏����ۗL�_�����ꂼ��\���Ă���B���̐}�̐����Ƃ��đÓ��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

�y�I�������z

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

�������ʋ�T�ޑ���L�q���J�͎��@������@

- №22

-

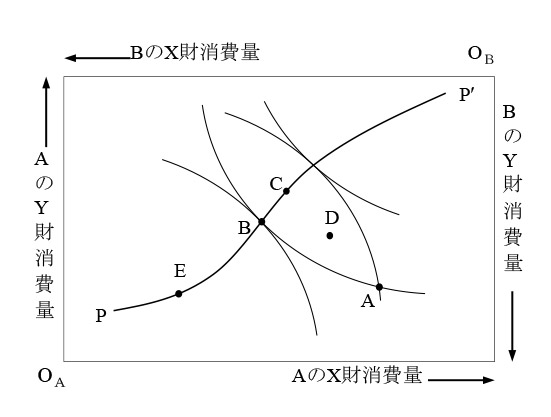

���̐}�́A�lA�AB��2�l�̊ԂŁAX���AY����2��ނ̍���z������Ƃ��̃G�b�W���[�X�E�{�b�N�X��\���Ă���B���̂Ƃ��A�}�Ɋւ���A�`�J�܂ł̋L�q�̂����A�Ó��Ȃ��݂̂̂��܂ޑg�����͂ǂꂩ�B�������APP�����͌_��Ȑ����������̂Ƃ���B

�y�I�������z

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���Ƒ����E�i�呲���x�j�@������i�@���敪�j

- №8

-

�ϔC���߂Ɋւ���A�`�G�̋L�q�̂����A����ɏƂ炵�A�Ó��Ȃ��݂̂̂������Ă���̂͂ǂꂩ�B

- �A.�~

�_�n�@�{�s�߂��A����_�n�ݓ��ʑ[�u�@�ɂ�锃���_�n�̂����A�_�n�@�ɒ�߂鎩��_�̑n�ݓ��̖ړI�ɋ����Ȃ����Ƃ������ł���Ƃ̔F������邱�Ƃ��ł���y�n���A������V���ɐ��������p���̖ړI�ɋ�����ً}�̕K�v������A���A���̗p�ɋ�����邱�Ƃ��m���Ȃ��̂ɐ������Ă��邱�Ƃ́A�_�n�@�Ɋ�Â��������x�̎�|�ɉ������������̔F�����߂����̂ł��邩��A����������Ė@�̈ϔC�͈̔͂��z���������̂��̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B - �C.��

�e�C�����ޏ���������@�̋K����Đ��肳�ꂽ�e�C�����ޓo�^�K�����A�������I���l�̂��铁���ނ̊Ӓ��Ƃ��āA���p�i�Ƃ��ĕ������I���l��L������{���Ɍ���|���߁A���̊�ɍ��v������݂̂̂��䂪���ɂ����ĕ������I���l��L������̂Ƃ��ēo�^�̑Ώۂɂ��ׂ����̂Ƃ������Ƃ́A���@�̎�|�ɉ�����������L����Ӓ����߂����̂Ƃ����ׂ��ł��邩��A����������Ė@�̈ϔC�̎�|����E���閳���̂��̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B

- �A.�~

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���Ƒ����E����L�q���J�͎��@�@���敪�@������

- №8

-

�s�����@�Ɋւ���A�`�I�̋L�q�̂����A����ɏƂ炵�A�Ó��Ȃ��݂̂̂�S�ċ����Ă���̂͂ǂꂩ�B

- �C.��

�_�n�@�{�s�ߑ�16���4���́A�����_�n�̂����_�n�@��80���1���̔F��̑ΏۂƂȂ�ׂ��y�n�ɂ��āA������V���ɐ��������p���̖ړI�ɋ�����ً}�̕K�v������A���A���̗p�ɋ�����邱�Ƃ��m���Ȃ��̂Ɍ��肵�Ă��邪�A���@�́A�_�n���v�̂��߂̗Վ����@�ł���������_�n�ݓ��ʑ[�u�@�Ƃ͈قȂ�A�P�v���@�ł��邩��A�����ɂ�锄�����̗v�����A���R�A�����ɂ킽��Љ�A�o�Ϗ�̕ω��ɂ��Ώ��ł���悤�ɋK�肳��Ă���͂��ł���A���ߑ�16�������n�@��3���ɂ�锃���_�n�ɂ��Ă͓��ߑ�16���4���̏ꍇ�Ɍ���Ƃ��A����ȊO�̏ꍇ�ɂ����@��80���̔F������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�@�̈ϔC�͈̔͂������ł���B - �A.��

�e�C�����ޏ���������@�́A�������֎~����Ă���e�C�����ނ̂����A���p�i�Ƃ��ĉ��l�̂��铁���ނɂ��ẮA�e�s���{������ψ���ɓo�^����Η�O�Ƃ��Ă��̏����E�ۗL�������Ƃ��A���̑ΏۂƂȂ铁���ނ̊Ӓ��Ƃ��āA���@�͓��{���Ɍ��邩�ۂ��𖾂炩�ɂ��Ă��Ȃ����A�@�̈ϔC�̎�|����E���Ȃ��͈͓��ɂ����āA�����s�����ɂ͐��Z�p�I�Ȋϓ_������̍ٗʌ����F�߂��Ă���A�e�C�����ޓo�^�K�����������I���l��L������{���݂̂ɓo�^�����肵�����Ƃ́A���@�̎�|�ɉ�����������L����Ӓ����߂����̂Ƃ����A�@�̈ϔC�̎�|����E������̂ł͂Ȃ��B

- �C.��

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

������劯�@������

- №14

-

���L���Y�@�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�ł��Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

- �~

���L���Y�@��̍s�����Y�́A���������֎~����Ă��邪�A����̈��S��}�邽�߁A���@�Ɉᔽ���čs�����Y�̔��������s���Ă��A�����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B - �~

���L���Y�@��̍s�����Y�́A������b���Ǘ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A�e�Ȋe���̒����Ǘ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B - �~

���L���Y�@�ɂ������L���Y�ɂ́A�������⏤�W���Ȃǂ̒m�I���Y���͊܂܂�Ȃ��B

- �~

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

������劯����L�q���J�͎��@������

- №14

-

���L���Y�@�Ɋւ���A�`�I�̋L�q�̂����A�Ó��Ȃ��݂̂̂�S�ċ����Ă���̂͂ǂꂩ�B

- �G.��

���L���Y�@��̍s�����Y�ɂ��Ă͔��蕥�����Ƃ��֎~����Ă��邪�A���ʍ��Y�ɂ��Ă͔��蕥�����Ƃ��\�ł���B - �C.�~

���L���Y�@��̍s�����Y�́A������b���Ǘ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B - �A.�~

���L���Y�@�ɂ������L���Y�ɂ́A�������⏤�W���Ȃǂ̒m�I���Y���͊܂܂�Ȃ��B

- �G.��

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���Ő�劯A�@������@No.23

������劯�@������@No.15

�J����ē�A�@������@No.29

-

������̎��v�����A�ȉ��̂悤�ɗ^������B

X=�|2P�{70�iX�F���v�ʁAP�F���i�j

X��10�ł���Ƃ��̎��v�̉��i�e�͐��Ƃ��čł��Ó��Ȃ��̂͂ǂꂩ�B

�y�I�������z

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

������劯����L�q���J�͎��@������ �@No.15

�J����ē�����L�q���J�͎��@������ �@No.29

-

������̎��v�ʂ�X�A���i��P �Ƃ����ꍇ�A���Y���̎��v����X=10/P��P�Ŏ������B���Y���̎��v�ʂ�10 �̂Ƃ��A���̍��̎��v�̉��i�e�͐��Ƃ��đÓ��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

�y�I�������z

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���Ƒ����E�i�呲���x�j�@������i�@���敪�j

- №27

-

�����_��ɂ������t�Ɋւ���A�`�I�̋L�q�̂����A�Ó��Ȃ��݂̂̂������Ă���̂͂ǂꂩ�B�������A�����̂�����͔̂���̌����ɂ��B

- �G.�~

AB�ԂŔ����_��������A���̍ۂɁA����t�Ƃ��āA����B���甄��A�ɑ��Ď�t��30���~���x����ꂽ�ꍇ�AB�́A��t��30���~��������邱�Ƃɂ���Ď��R�Ɍ_��̉��������邱�Ƃ��ł��邪�AAB�̂����ꂩ�����s�ɒ��肵����́A���͂��t�ɂ����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B - �I.�~

����t�͌_��̍S���͂����߂��t�ł���̂ɑ��A����t�͌_��̍S���͂���߂��t�ł��邽�߁A��|���������Ă���B���̂��߁A�����_��ɂ����āA�u�_���҂̈��������̍��ɂ��s���s�������Ƃ��́A����͎�t��v������A����͔{�z��Ԋ҂���v�Ƃ������e�̖�肪�������ꍇ�A���̖��͐�瑹�Q�����z�̗\��Ƃ��Ă̈���t�Ƒ�����ׂ��ł���A���̖��ɉ���t�̎�|�������Ċ܂܂�Ă���Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

- �G.�~

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���Ƒ����E������J�͎��@�@���敪�@������

- №28

-

�����Ɋւ���A�`�I�̋L�q�̂����A�Ó��Ȃ��݂̂̂�S�ċ����Ă���̂͂ǂꂩ�B�������A�����̂�����͔̂���̌����ɂ��B

- �G.�~

�����_������ɍۂ����傩�甄��ɑ���t����t����A���傪���̗��s�ɒ��肵���ꍇ�A���傪���܂����s�ɒ��肵�Ă��Ȃ��Ƃ��ł����Ă��A����́A����Ɍ_��̗��s�ɑ�����҂���������ȏ�A���̎�t��������邱�Ƃɂ���Ĕ����_����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B - �C.�~

���傪����ɑ��Ď�t����t�����ꍇ�A���̎�t������t�ł��邱�Ƃ������_��Ŗ��炩�ȂƂ��́A����t�Ɖ���t�Ƃ����˂邱�Ƃ͕s�\�ł��邩��A���̎�t�͉���t�����˂����t�ł͂Ȃ��Ƃ����B

- �G.�~

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

�ٔ����������i��ʐE�j�@������

- №17

-

���Q�s������Ɋւ��鎟�̃A�`�I�̋L�q�̂����A�Ó��Ȃ��݂̂̂�S�ċ����Ă�����̂͂ǂꂩ�i�����̂���Ƃ��́A����̌����ɂ��B�j�B

- �A.�~

���������́A���Q�s��������̑Ώۂɂ��邱�Ƃ��ł���B - �I.�~

���Q�s��������́A���ҋy�ю�v�҂������퍐�Ƃ��čٔ����ɑi�����N������@�ɂ��s���K�v������B

- �A.�~

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

�ٔ�����������ʐE����L�q���J�͎��@������

- №15

-

���ґ�ʌ��y�э��Q�s������Ɋւ��鎟�̃A�`�I�̋L�q�̂����A�Ó��Ȃ��݂̂̂�S�ċ����Ă�����̂͂ǂꂩ�i�����̂���Ƃ��́A����̌����ɂ��B)�B

- �I.�~

���������́A���̑����l��L���ɂ�����̂ł���ꍇ�ɂ́A���Q�s������̑ΏۂƂȂ�B - �G.��

���Q�s����i�ׂł́A���Q�s�ׂ��������҂�퍐�Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

- �I.�~

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���ƈ�ʐE�i�呲���x�j ������(�s���j�@

- №48

-

�Z�p�o�c�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�ł��Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

- �~

�����̐��i�J���v���W�F�N�g�����s���Đi�߂�R���J�����g�E�G���W�j�A�����O�ɂ����ẮA�����v�}�ʂ��̃v���W�F�N�g�ɂ����ē������p�ł��邽�߁A���i���Ƃ̊J���R�X�g��Ⴍ�}�����邪�A�v����̋Ɩ����������Ȃ���A����ɑ������Y�����̋Ɩ����n�߂��Ȃ����ߊJ�����[�h�^�C��������������B - �~

1920�N��̕č��t�H�[�h�Ђ̈ړ��g�������ł́A�i��̐ؑւ����ƂɃx���g�R���x�A���_��ɕύX�ł����̂ŁA�������Ƀ[�l�����E���[�^�[�Y�Ђ������������[�����Y�����Ɋ�Â��N�����f���`�F���W�헪�ɑ��āA�v�����ቿ�i�ŋ������i����������ꂽ���߁A�ő�̎s��V�F�A���������Ƃ͂Ȃ������B

- �~

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���ƈ�ʐE����L�q���J�͎��@������(�s���j�@

- №49

-

�C�m�x�[�V�����ƋZ�p�o�c�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

- �~

���i�̊J���̍H���ɂ����āA�V�[�P���V�����E�G���W�j�A�����O�ƌĂ��J�����@�ł́A�V���i�̊J���ƗʎY�Z�p�̊J���𑊌݂ɐi�߂�ȂNJe�S�����傪�ٖ��ɘA�g���Ȃ��瓯�����s�I�ɊJ�����s�����ƂɂȂ�B���̂��߁A���剡�f�I�Ȗ���O�|�����ĉ������邱�Ƃ��ł��邽�߂ɁA�R���J�����g�E�G���W�j�A�����O�ɔ�ׂ�ƁA�J�����Ԃ̒Z�k��i���̌��オ���҂ł���B - �~

�č��t�H�[�h�Ђ��A1920�N��܂łɊm�������t�H�[�h�E�V�X�e���ɂ���ʐ��Y�����ł́A�ėp���̂���H��@�B�����p���鐶�Y���������邱�Ƃŕp�ɂɃ��f���`�F���W�����{���邱�Ƃ��ł����B����A��p�H��@�B�����A���Y����Ԏ��1�Ԏ�Ɍ��肵���[�l�����E���[�^�[�Y�Ђ́A���f���`�F���W������ɂȂ�A��ɁA�t�H�[�h�ЂɎs��V�F�A��D��ꂽ�B

- �~

��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

���ʋ�T�ށi��ʕ����j�@������i�����j�@

- №8

-

�s���@�ւۗ̕L������̌��J�Ɋւ���@���i�����J�@�j�ɂ�����s�������̊J���Ɋւ���L�q�Ƃ��āA�Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

- �~

�s���@�ւ̒��́A�J�������ɌW��s�������ɕs�J����L�^����Ă���ꍇ�ɂ́A���v����ɕK�v������ƔF�߂�Ƃ��ł����Ă��A�J�������҂ɑ��A���Y�s���������J�����邱�Ƃ͈�ł��Ȃ��B - �Z

�s���@�ւ̒��́A�J�������ɑ��A���Y�J�������ɌW��s�����������݂��Ă��邩�ۂ����邾���ŁA�s�J�������J�����邱�ƂƂȂ�Ƃ��́A���Y�s�������̑��ۂ𖾂炩�ɂ��Ȃ��ŁA���Y�J�����������ۂ��邱�Ƃ��ł���B

- �~

�I��2023�N�i�ߘa�ܔN�j

�g���C�A���͎��@��Q��@������i�s���j�@

- №6

-

�s���@�ւۗ̕L������̌��J�Ɋւ���@���i�ȉ��A�����J�@�Ƃ����j�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�Ó��Ȃ̂͂ǂꂩ�B

- �~

�s���@�ւ̒��́A�J�������ɌW��s�������ɕs�J����L�^����Ă���ꍇ�ł����Ă��A���v��A���ɕK�v������ƔF�߂�Ƃ��́A�J�������҂ɑ��ē��Y�s���������J�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B - �Z

�s���@�ւ̒��́A�J�������ɑ��A���Y�J�������ɌW��s�����������݂��Ă��邩�ۂ����邾���ŁA�s�J�������J�����邱�ƂƂȂ�Ƃ��́A���Y�s�������̑��ۂ𖾂炩�ɂ��Ȃ��ŁA���Y�J�����������ۂ��邱�Ƃ��ł���B

- �~