更新日:2024年8月20日

地方公務員ってそもそも何?という疑問を解決しましょう!地方公務員とは、市区町村や都道府県で働く公務員であり、その仕事の特徴や代表的な職種、試験内容、将来性など、わかりやすく解説します。また、地方公務員に興味がある人にとって、年収の安定性や福利厚生の充実、幅広い業務領域などキャリアの概要や就活準備に役立つ情報をまとめています。

- 目次

- 地方公務員とは?国家公務員との違いや組織図

- 地方公務員の仕事内容の特徴!市区町村と都道府県の仕事の違い

- 都道府県(広域行政)に勤める地方公務員の仕事の特徴

- 市区町村(基礎行政)に勤める地方公務員の仕事の特徴

- 地方公務員の代表的な職種と仕事内容

- 行政職

- 技術職

- 心理・福祉職

- 公安職(警察・消防)

- 専門職

- 受験区分による仕事内容の違い

- 地方公務員のメリット

- 年収が安定&年功序列で、先読みができる仕事

- 福利厚生がしっかりしている仕事

- 幅広い業務を行える仕事

- 政策の立案・実行をする、かけがえのない仕事

- 地方公務員の年収(給料)・ボーナス・退職金

- 地方公務員のキャリア

- 地方公務員に向いている人の特徴

- 地方公務員になるには?

- 地方公務員試験の代表格!市役所試験の内容は?

- 勉強をスタートしよう!

- 勉強のスタイルは人それぞれ

- 地方公務員の試験内容と難易度

- 地方公務員の将来性は?

- 地方上級と地方初級の違い

- まとめ

- \まずはここからスタート!/

- 資料を請求する

地方公務員とは?国家公務員との違いや組織図

地方公務員とは、日本の地方自治体(都道府県、市町村など)で働く公務員を指します。地方公務員は地方自治体が提供する行政サービスを担います。具体的には、教育、福祉、交通、環境保護、都市計画などの分野で業務を行い、住民の生活を支える役割を果たします。

公務員は大きく分けて「国家公務員」と「地方公務員」があります。

国家公務員は各省庁など国の機関に採用され、代表的な仕事は企画立案や法律の整備、国会対応です。その一方で地方公務員は各自治体に採用され、特定の部局に限定されずに多彩な職種に従事します。

地方公務員でも都道府県で働くか市区町村で働くかによってその仕事内容は大きく異なります。

都道府県では市区町村を包括する地方自治体として「広域的な行政サービス」を提供します。そのため仕事内容も大規模なものとなります。その一方で市区町村では住民に1番身近な公務員として「住民生活に密着した行政サービス」を提供します。仕事内容は住民の生活全般に関わる多岐にわたります。

地方公務員の仕事内容の特徴!

市区町村と都道府県の仕事の違い

都道府県(広域行政)に勤める地方公務員の仕事の特徴

都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、①複数の市町村の領域にまたがるなどの広域にわたるもの、②市町村に関する連絡調整に関するもの、③その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理することが地方自治法によって定められています。

たとえば、小中学校設置は市町村の義務ですが、義務教育水準維持のために、都道府県が教職員採用と給与を負担します。河川・道路も規模によって都道府県が管理しており、他に専門職員の配置が必要な児童相談所も都道府県が設置しています。産業誘致のための環境基盤整備なども、市町村を超えた規模や性質が必要なため、都道府県が主体となって進めます。

市区町村(基礎行政)に勤める地方公務員の仕事の特徴

政令指定都市

政令指定都市は、一般的な市町村と同様に、住民に身近な住民サービスを実施する一方、政令によって都道府県が実施する事務の一部が委譲されています。たとえば、都道府県に設置義務がある児童相談所を、政令指定都市も設置していますし、公立の小中学校の教員採用を独自に実施することもできます。都市計画に関する都道府県の権限の多くは、政令指定都市が実施しています。政令指定都市の場合、人口が50万以上と多い上、財政基盤もしっかりしていることから、住民に身近な行政サービスから、地域の発展のための大規模な施策なども実施が可能です。

市町村

日本では、戦後に制定された地方自治法により、住民に身近な行政サービスは地方公共団体、特に市町村が担うことが定められています。市町村は、戸籍や住民票の管理、道路や公園、緑地の整備、ごみ処理といった日常的な業務を担当しています。また、子育て支援、介護保険、国民健康保険、生活保護など、住民の生活に直結する重要なサービスも市町村が主体となって実施します。さらに、住民の健康増進や住環境の整備、里山や水環境の保全、防災組織の強化といった地域の特性に応じた取り組みも行われています。観光資源の活用やスポーツ振興を通じた地域活性化も、市町村の重要な役割として位置付けられています。

地方公務員の代表的な職種と仕事内容

行政職

行政職とは、自治体の行政事務全般に携わる職員で、採用数が最も多い職種です。通常、2~3年ごとに部署を異動し、総務・人事、教育委員会、住民参加のイベント企画、税の徴収、SDGs関連の取り組み、企業支援、福祉や子育て支援など、多岐にわたる業務を担当します。

職員の方々がどのような仕事をしているのかは、自治体の採用サイトなどで「職員メッセージ」「若手職員の仕事」等で紹介されていることが多いです。

技術職

技術職は、理系の専門知識を活かして働く公務員を指し、土木、農学、化学、建築、機械、電気電子、情報、畜産など多様な職種があります。具体的には、土木職や建築職は自治体の基盤整備、化学職は水質検査や環境監視、農学職や畜産職などは地域産業の振興に従事します。また、機械職や電気電子職は資産の維持・管理に関わり、工事の仕様書作成や工程管理も担当します。技術職は住民の生活を支える重要な役割を担っています。

目立たない仕事も多いですが、住民の日々の暮らしの中で、目には見えない基盤を支えているのが、技術職の仕事です。

心理・福祉職

心理・福祉職は、心理職と福祉職に分かれ、それぞれ異なる採用区分があります。心理職は、児童相談所や公立病院などで住民の相談に応じ、心理学の専門知識を活かして心理検査や支援方法の提案を行います。一方、福祉職は、市町村や都道府県の福祉事務所で生活保護のケースワーカーとして勤務し、障害者施設や養護施設での経験を基に行政施策の立案にも関与します。心理・福祉職は、相談者のニーズを把握し、適切なサービスへつなげるマネジメント業務も特徴でありながら、現場での経験をもとに施策の立案を通して行政サービスにつなげることができます。こうした点が、公務員として働くことと、社会福祉法人が運営する施設で働くこととの大きな違いとなるでしょう。

公安職(警察・消防)

警察官と消防官は、住民の安全・安心を守る使命を持ち、命や財産を守る重要な役割を果たしています。

警察官は都道府県ごとの採用、消防官の場合、消防行政が広域化されてきていますが、基本は市町村単位での採用になります。

警察官は、刑事課や交番勤務、交通警察での交通違反取締り、少年非行の防止や犯罪予防、災害時の治安維持や復興支援など多岐にわたる業務を担当します。消防官は、火災現場での消火活動や人命救助、危険物の排除、救急救命活動など、災害対策業務が主な任務です。どちらの職も体力と強い使命感、専門知識の向上が求められます。

専門職

地方自治体では、管理栄養士、保健師、薬剤師、栄養士、獣医、保育士、司書など、免許資格を持つ職種の採用試験が行われています。特に都道府県での採用が多く、市町村では保育士が例外的に多く採用されます。保健師は感染症対策や母子保健、生活習慣病予防など、住民の健康相談やサポートに従事します。栄養士や薬剤師は、公立病院や学校での勤務や公衆衛生の施策に関わり、住民の健康増進に貢献します。司書の採用は少ないものの、公立図書館で重要な役割を果たします。司書の採用がある自治体は少ないですが、公立図書館の意義を考えれば、その仕事の重要性はたいへん大きいと思います。

受験区分による仕事内容の違い

一般に「公務員」というと、事務職の方々を思い浮かべる方が多いと思いますが、実際には、土木職や建築職、機械職といった理系(技術職)公務員や、心理や福祉を専門に学び、児童相談所や福祉事務所で働く心理・福祉系公務員の方もいます。また、保健所で保健師も公務員ですし、公立の保育所で働く保育士の試験をしている自治体もあります。理系(技術職)公務員や、心理福祉系公務員、保健師や保育士のような有資格者の公務員の方々は、ご自身の専門を活かして、専門的な業務に携わります。一方、行政職、行政事務、事務、などと呼ばれている職種は、さまざまな部署に配属されておおよそ3年ごとに移動があります。事務職で採用されて、河川管理課に配属された場合には、河川管理についての技術的なことは技術職の人が、お金や資材の管理などを事務職の人が担当することになります。

地方公務員のメリット

年収が安定&年功序列で、先読みができる仕事

地方公務員は安定している、とよく耳にすると思いますが実際は?地方公務員の給与は、条例によって制定されるので、景気や社会的なニーズの変動によって給与額が上下することはありません。また、倒産や整理解雇などもありません。

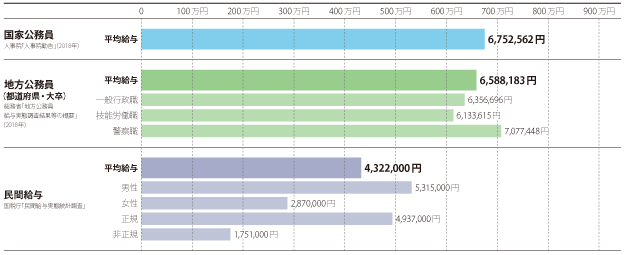

年収額はどうでしょう?下の表を見てください。

一般的な民間企業と比べて年収も高いです。注意点としては、新卒として公務員に採用された場合、民間企業と比べて給与が低い場合があることです。しかし、公務員の場合、仕事の内容や職種によって、経験を重ねるごとにし着実に給与が上がるため、40歳では公務員と民間企業で給与額に倍程の開きが生じている可能性もあります。また、民間企業では業績によって大きく変わる賞与(ボーナス)も原則安定して支給されます。安定した収入と、将来の給与が予想できることにより、人生設計も安心して組み立てることができます。

福利厚生がしっかりしている仕事

新卒公務員の給与は民間企業より低い場合がありますが、公務員には給与以外のメリットがあります。特に「育児休業」制度が充実しており、育児・介護休業法により子が1歳になるまで育休が取得可能ですが*1、東京都などでは3歳まで育休が認められています。多くの自治体でも3歳までの育休が可能で、実際に育休を取得する割合も民間企業より高いです。これにより、公務員は仕事と子育ての両立がしやすい環境が整っています。

*1 保育所に入所できないなどの理由がある場合には、2歳までの延長ができます。

幅広い業務を行える仕事

民間企業では、総合職や一般職、営業、総務・人事など、職種や分野ごとの採用が一般的で、仕事の範囲が限定されることが多いです。一方、公務員は、行政職や技術職、心理・福祉職、免許資格職(保健師、栄養士、薬剤師、保育士、司書、獣医など)でも、多様な場で幅広い業務に従事できます。職員採用試験の募集要項には、どの部署に配属されるかや採用予定人数が記載されており、通常3年ごとに部署が異動します。これにより、民間企業では得られない幅広い経験が可能で、例えば保育士が保育所以外にも児童館や児童相談所、公立養護施設などで勤務することがあります。公務員としての多様な経験が自己成長に繋がり、それが地域住民への貢献となる好循環を生み出します。

政策の立案・実行をする、かけがえのない仕事

ここまで、地方公務員の特徴や仕事などを、少しご紹介してきましたが、そもそも公務員の仕事は何のためにあるのでしょうか?

公務員の仕事は「全体の奉仕者」として、住民が安心して豊かな人生を送れる環境を構築することにあります。将来の課題を見据え、高齢化社会への対応や、子育て支援、災害対策、差別のない社会の実現など、さまざまな政策を立案し実行します。民間企業が既存の枠組み内で活動するのに対し、公務員は新たな仕組みを構築できる役割を担います。また、福祉サービスの提供を通じて、住民の生活基盤を支えることも重要です。「人に寄り添い、役立つ仕事をしたい」という人に適した職業です。

地方公務員の年収(給料)・ボーナス・退職金

総務省によると、地方公務員のうち一般行政職の平均給料月額は平均年齢42.1歳で315,093円です。そのため年収は単純計算すると、ボーナス抜きで378万円です。ただし、地方公務員の中でも自治体の規模や業務範囲等によって給与は異なります。

また、気になる一般行政職のボーナス(公務員の場合は「期末・勤勉手当」といいます)は、総務省によると平均1,559,968円です。平均給料月額からすると、実に4.9か月分が支給されていることになります。こちらも自治体や業務範囲によって異なりますので、志望する自治体の最新情報をチェックしましょう。

退職金については都道府県職員の退職金の平均は全職種では全退職者の平均が約1,278万円で定年退職者の平均が2,121万円でした。民間企業の場合、毎月の給料に退職金が上乗せされていたり、そもそも退職金を廃止している場合などがありますが、公務員の場合は確実に退職金が支払われる制度となっています。

地方公務員のキャリア

行政職の場合には、概ね3年から5年ごとに、さまざまな部署を移動して都道府県レベルの職員の場合は、本庁と出先機関の両方を経験しながら、キャリアを積んでいきます。また、公営企業や各種委員会事務局との人事交流や、都道府県と市町村間での人事交流などもあります。研修については、最初に採用された際はもちろんのこと、昇進するにつれ階層ごとに研修が充実しています。福利厚生についても、例えば育児休業も、法律によって3年と、民間企業よりも長い期間、休業することができます。配属先については、必ずしも希望通りにならないことも多いですが、1年に1度は意向調査を行っているところが多いです。

地方公務員に向いている人の特徴

地方公務員でも、都道府県などの広域自治体では、国と基礎自治体や企業、民間団体との調整役を行ったり、基礎自治体の職員の皆さんが業務を円滑に遂行できるようにサポートする必要があります。そのため、細やかな気づかいや気配りができる人が向いています。それに対して市町村などの基礎自治体では、住民の皆さんに直接サービスを提供し、それに対する住民の方からの反応に喜びを見出すことができる人が向いているといえます。

地方公務員になるには?

地方公務員になるには、自治体ごとに実施されている採用試験を受験する必要があります。

地方公務員は各地方公共団体で特色ある試験を実施していますので、必ず最新の募集要項をチェックする必要がありますが、一般的には下記の流れで実施されています。

筆記試験では、高校までに学習したことに加えて、社会事情などが出題される「教養試験」と、大学で学習する「専門科目」が課せられます。約1年をかけて対策することが一般的です。

地方公務員試験の代表格!市役所試験の内容は?

市役所試験を受験するためには年齢や保有資格など受験資格を満たしておく必要があり、市役所によっては大学卒業または卒業見込みなど学歴による受験資格が必要な場合もあります。

市役所試験でどのような試験が実施されるかというと一般的には択一式の教養試験、論文試験、人物試験(面接)が実施されます。人物試験は個別面接で実施されることが多いですが、集団面接やグループワークが実施される場合もあります。その他にも適性検査や事務能力診断検査を実施する自治体もあります。また近年では民間企業と併願ができるように教養試験の代わりにSPIやSCOAなどのWebテストを実施する自治体もあります。受験資格や試験日程は受験案内に必ず掲載されていますので、出願前にご自身で確認しましょう。

試験の倍率ですが、自治体によって差はありますが5~10倍程度の自治体が多いです。

勉強をスタートしよう!

一般的に県庁や政令市などでは、教養科目と専門科目、さらには論文等を課すところが一般的です。教養科目と専門科目とが課せられる場合、勉強時間の目安は1000時間なので、3年生の春くらいから1年間かけて勉強していくのが一般的です。学生さんの場合、遅くとも夏休み前から勉強を始めると、しっかりとした対策がとれます。

また、教養試験だけで9月に採用試験を実施するようなところでは、4年生の春から勉強を開始しても間に合います。

勉強のスタイルは人それぞれ

公務員試験対策を進めるには予備校に通うか、独学で進めるか、二通りあります。実際、独学で合格されている方もいます。その中で、予備校を利用するメリットは、筆記試験対策を効率よく進められることに加えて、勉強を進める過程で生じる不安や疑問を解消できるフォロー制度などが充実していることです。近年は公務員試験も人物重視になってきていますが、予備校にはこれまで先輩たちが面接でどのようなことが聞かれたのは、どのような準備をしたのかなどのノウハウが蓄積されています。公務員試験は資格試験ではなく、就職活動ですから、いかに有益な情報を入手できるかが合否の決め手になります。

おそらくみなさんのお持ちになっているイメージとは異なると思いますが、予備校は面接相談や面接指導など、筆記試験以外のフォローの充実度で選ぶ時代です。

地方公務員の試験内容と難易度

「公務員試験」と一口に言われていますが、地方公務員になるためにはそれぞれの自治体が実施している職員採用試験を受けて、合格することが必要です。自治体の多くは、どのような人材を求めているのか、どのような採用試験をしているのかを公表しています。 その場合、すでに終了した採用試験の募集要項を「参考」としてそのままアップしているところが多いです。近年の傾向としては、筆記試験を簡易にして、人物重視(面接重視)の採用試験を実施するところが増えているということが挙げられます。具体的には筆記試験から専門試験がなくなり、教養試験だけになる、また民間企業で採用されているSPIやSCOAなどを1次試験に課すなどです。近年は、1次は民間企業のようにESのみという自治体もでてきました。ただし、そうした場合であっても、採用過程のどこかで筆記試験があるのが一般的ですし、SPIなども、合格するためにはかなりの点数をとることが必要なところも多いです。ただ、国家公務員と比べると、1次を突破するために必要な勉強量は、少ないといえます。

地方上級と地方初級の違い

地方公務員試験ではほとんどの場合、「上級」「中級」「初級」と分けて採用試験を実施されます。

試験区分によって採用試験のレベルや仕事内容が変わります。

| レベル | 筆記試験のレベル | 年齢要件 | 特徴・仕事内容 |

|---|---|---|---|

| 上級 | 大学卒業程度 | 22歳~30歳程度 | 将来の幹部候補 住民対応から政策の企画立案に至るまで、さまざまな業務にあたります。入庁当初は中級・初級と同じ仕事業務を行いながら、幹部候補として昇進していきます。 |

| 中級 | 短大卒業程度 | 20歳~25歳程度 | 幹部を補佐する将来の管理職候補 事務職・技術職の他に資格免許職(保育士や栄養士等)の採用がある |

| 初級 | 高校卒業程度 | 18歳~22歳程度 | 窓口対応などの定形業務を中心に担当 |

※「○○卒業程度」とは筆記試験の出題レベルであり、学歴はあまり関係ありません(一部を除く)

\ もっと詳しく! /

地方上級とは?試験の難易度は高い?地方公務員の将来性は?

「公務員に将来性はない」と考える人もいるかもしれませんが、近年、大きく社会が変化しており、少子高齢化対策や外国人観光客の誘致、SDGsに関連した取り組みなど課題が多くあり、民間企業と連携しながら、地方公務員が中心となって解決していく必要があります。

そのため、これまで以上に地域振興に熱い思いを持ち、柔軟な発想力やチャレンジ精神を持った人材が求められています。

まとめ

住民のために、住民とともに、地域をよくしていきたい!という気持ちがある方は地方公務員に向いていると思います。ただ、気持ちだけでは住民の方々の幸せを実現することはできません。そのため、仕事に必要な力をもっているのか、さまざまな人とうまくやっていける力があるのか、などを見るために筆記試験や面接試験が課せられるのです。公務員試験を受けるということは、資格試験を受けるのとは違います。就職活動です。したがって、情報収集が大切な要素になります。公務員試験に必要なことは公務員試験のプロに聞きましょう。公務員試験は、きちんとした方向に向かって努力をしていけば、思いが実現できる試験です。そして、思いが実現できるステップはみなさん一人一人それぞれ異なります。みなさんの思いを実現するプランはどんなものなのか、相談してみませんか?

私が合格・内定を獲得できた理由

- 高鍋 彩さん

【大学名】滋賀県立大学 在学中

【最終合格先】大阪市、高槻市、茨木市、箕面市 - スケジュール管理

公務員試験の勉強は長期にわたるため、どうしてもモチベーションを保てない時期がありました。その際に、LECでは担任や面接指導の先生、合格者アドバイザーの方などに相談できる機会が多く設けられていたことが心強かったです。試験が近づくにつれて論文や面接の対策に時間を割く必要が生じ、やるべきことに追われる日々でしたが、LECの先生方が一緒に学習計画を考えてくださったおかげで、一つ一つこなしていくことができました。受験先についても迷うことはありましたが、多くの自治体の情報をご提供いただき、納得のいく受験スケジュールを組むことができました。

- 監修者:LEC実力派の講師陣

- LECは公務員試験の指導実績30年以上!

公務員試験を知りつくしたプロ!LEC講師陣が全国で公務員を目指す受験生のために丁寧に指導。

経験豊富な受験指導のプロが受験生の疑問や悩み・不安を解消し、最終合格・内定まで、完全サポートしていきます。

合格に導く実力の講師陣